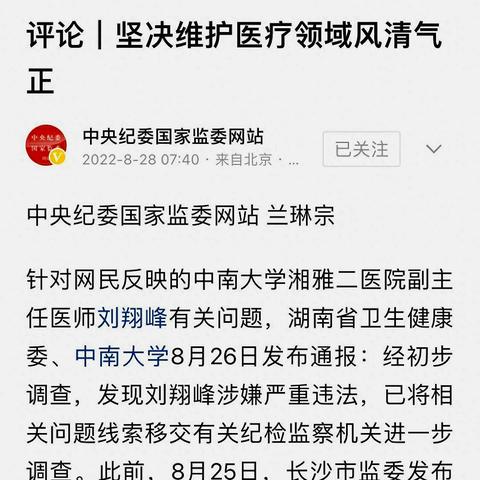

处于舆论漩涡中的刘翔峰医生打破沉默,首次对外发声,这位深陷医疗争议的当事人,其个人陈述与网络指控、官方初步调查结论之间形成了复杂张力,使事件本身成为观察当下医患关系的一个沉重切口,这不仅是一个医生在极端舆论压力下的个体挣扎与自我辩护,更折射出公众对医疗行业长期积累的信任焦虑,当个体的职业操守与患者的生命健康权激烈碰撞,当具体的医疗行为难以被外界清晰审视,刘翔峰事件已超越个案,引发了社会对医疗监管机制、内部举报渠道以及如何构建更透明、可信赖医患关系的深层叩问,它考验着医疗体系的自净能力,也衡量着社会理性探讨复杂问题的成熟度。

处于舆论风暴中心的湘雅二院医生刘翔峰终于打破沉默,这位被推上风口浪尖的医者,在经历了一段被质疑、被审视的艰难时日后,选择以“本人发声”的方式回应公众关切,他的声音,不仅是一个医生的自我辩护,更如同一把钥匙,打开了通往中国医患关系深层次思考的大门。

刘翔峰事件折射出的,首先是当代医患关系中信任纽带的脆弱性,在信息不对称的医疗领域,患者往往处于知识弱势地位,这种结构性不平等使得医疗信任极易受损,当刘翔峰医生的医疗行为遭到质疑,瞬间点燃的舆论怒火,某种程度上反映了积压已久的医患互信危机,这种危机的背后,是患者对医疗系统的不安全感,以及对自身健康权益保障的深切忧虑。

在刘翔峰选择发声之前,舆论场已形成对他的“缺席审判”,网络空间的匿名性、传播的即时性,使得专业医疗问题被简化为道德评判,复杂的医疗过程被压缩为单薄的叙事片段,在这种舆论生态中,医生个体被符号化,成为医患矛盾的集中承载者,刘翔峰的“本人发声”,某种程度上是对这种符号化过程的反抗,是对个体真实性的捍卫。

从制度层面审视,刘翔峰事件暴露了医疗质量监管体系存在的盲区,当一位医生的专业行为引发如此大的争议,我们的医疗质量评估机制、同行评议制度、院内监督体系是否发挥了应有的作用?医疗行业的自律能力再次受到公众拷问,健全的医疗监管不应依赖于舆论的倒逼,而应建立在常态化的透明机制基础上。

刘翔峰的发声,也是一个关于医者职业尊严的故事,在舆论压力下,医生的专业自主权与公众监督权之间形成了紧张关系,如何平衡医疗专业性的尊重与必要的公众监督,如何保障医生合法执业权利的同时维护患者权益,成为刘翔峰事件留给我们的制度性难题。

从更广阔的视角看,刘翔峰的个人遭遇映射了中国医疗改革进程中的结构性矛盾,优质医疗资源的稀缺性与患者需求之间的矛盾,医疗技术的高度专业化与公众理解能力之间的鸿沟,医学探索的不确定性与患者对确定结果的期待之间的落差,这些深层次矛盾共同构成了刘翔峰事件的背景板。

刘翔峰医生的发声不应是事件的终点,而应成为推动医疗行业反思与进步的起点,我们需要构建更加透明的医疗决策机制,让医疗过程在阳光下运行;需要建立更加畅通的医患沟通渠道,化解因信息不对称导致的误解;需要完善更加公正的医疗纠纷解决途径,避免舆论审判替代专业判断。

在刘翔峰的个人声音背后,是千千万万中国医生的集体处境,他们的专业权威与职业尊严,不仅关系到个体命运,更关乎全民健康福祉的实现,当我们倾听刘翔峰的发声时,我们实际上是在探寻这样一个问题的答案:在一个快速转型的社会中,如何重建医患之间的生命共同体,让医学回归救死扶伤的本真,让医者重拾职业的荣光。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号