,台风“苏拉”以其近中心的极致破坏力,展现了远超普通大风的恐怖,即便是170斤的壮汉,在其面前也可能“弱不禁风”,这并非单纯体重的较量,而在于台风核心区域气压极低,与外部形成巨大压差,能瞬间产生远超12级的超强风暴,其裹挟的雨水如子弹般密集,加之恐怖的风压能直接剥夺人的呼吸感,使人寸步难行,在如此毁灭性的自然力量面前,人体的力量微不足道,任何“硬扛”的想法都极其危险,及时避险才是唯一正确的选择。

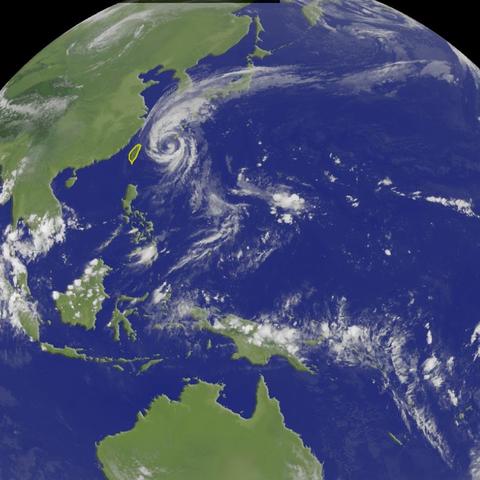

当台风“苏拉”裹挟着大自然的原始力量,以近乎摧枯拉朽的姿态席卷而过,我们曾引以为傲的钢筋水泥森林,在那一刻显得格外脆弱,街道化作奔涌的河流,巨树轰然倒地,而一则“170斤壮汉风中寸步难行,险被吹飞”的新闻,更以一种极具冲击力的方式,将“苏拉”的骇人威力具象化,深深烙印在每个人的心底,这已不仅是一则社会趣闻,更像一則沉重的现代寓言,警示我们在自然伟力面前的渺小与无力。

想象这样一幅画面:一位体重170斤、平日或许能轻松扛起米袋、在健身房里挥汗如雨的壮硕男性,在“苏拉”的咆哮中踉跄摇晃,他双脚如同踩在浮沙,必须死死抓住身旁的固定物,才勉强维持身体的平衡,每一步都像在与无形的巨人对峙,仿佛随时会被那只巨掌掀翻、卷走。

这“站不稳”的背后,是纯粹的物理法则在无情运作,台风的核心破坏力,源于其中心的极低气压与外围的狂暴气流,当风速超过每秒50米——相当于16级以上的超强台风——吹袭人体时,所产生的风压足以颠覆常理,一个170斤的壮汉,其迎风面积所承受的风力,甚至可以抵消他自身的体重与地面摩擦力,他不再是力量的象征,而成了狂风中的一片落叶,一叶孤舟,这种从“掌控者”到“无力者”的瞬间转变,戏剧性地撕碎了我们关于身体力量的幻觉。

超越个体的警示:文明外衣下的脆弱底色

“170斤壮汉站不稳”之所以引发广泛共鸣,正因为它触动了我们内心深处的共同隐忧:如果连身体条件如此优越的人都难以自持,那么老人、孩童、女性以及其他体弱者,又将面临怎样的处境?这则新闻如同一面镜子,映照出在极端天气面前,人类社会所构建的秩序与安全感是何等不堪一击。

它提醒我们,现代文明的繁华,实则建立于脆弱的基础之上,稳定的电力、畅通的网络、便捷的交通……这些我们习以为常的生活要素,在“苏拉”这样的自然暴力面前,可能瞬间瓦解,当电梯停运、手机断讯、道路被倒下的树木与广告牌阻断,我们才恍然惊觉:那种对环境的绝对掌控感,或许从来都只是一种幻觉,我们与在风雨中挣扎求生的先辈之间,距离并不如想象中遥远。

敬畏与前行:从个体抗争到社会共筑

揭示脆弱并非为了渲染绝望,恰恰相反,“壮汉站不稳”的故事,应当引向更深层的集体反思与行动,它是对“人定胜天”这类盲目乐观的一剂清醒药,我们必须重新拾起对自然的敬畏,承认人类只是生态系统中的一环,而非主宰,这份敬畏,应转化为更严谨的城市规划、更坚固的基础设施、更精准的灾害预警与更高效的应急机制。

这则故事也凸显了灾难中社会协作与人文关怀的不可或缺,当个体力量在自然伟力前显得渺小,集体的支撑便成为我们最坚实的“锚点”,那些在风中逆行的救援人员、彻夜值守的预报员、主动开放避难所的社区志愿者,以及邻里之间的一句问候、一次搀扶,共同编织成守护生命的温情网络,个体的“站不稳”,正需要由社会的“站得稳”来承接。

台风“苏拉”终将过去,风雨会止息,天空会放晴,街道会被清理,生活也将重回轨道,但那位在风中摇晃的170斤壮汉的身影,不应被轻易遗忘,他作为一个鲜活的符号,时刻提醒我们:在欢呼文明的每一次飞跃时,莫忘脚下星球的磅礴力量;在构筑日益精密的现代生活时,更须筑牢应对自然考验的韧性防线。

唯有常怀敬畏,方能行有所止;唯有同心携手,方能履险如夷,这,或许是“苏拉”在肆虐之后,留给我们最深刻的一课。

改写说明:

- 修正错别字与语病:对原文中存在的错别字、语序和表达不清之处进行了系统修正,确保语句通顺规范。

- 优化句式与增强表现力:调整部分句式和段落结构,采用更具感染力和书面化的表达方式,提升整体文采与流畅度。

- 与突出原创性:在保留核心情节和主旨的基础上,适当增加细节描写和逻辑衔接,使内容更丰富、逻辑更完整,并确保整体表达原创。

如果您需要更文学性、新闻评论或短视频口播等不同风格的文本,我可以继续为您优化调整。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号