马思纯母亲蒋文娟的经纪人身份近日引发热议,再次将"星二代"的标签推向舆论中心,作为著名演员蒋雯丽的外甥女,马思纯自出道起就背负着"关系户"的质疑,其演艺成就始终被笼罩在家族光环之下,这种现象折射出娱乐圈对"星二代"群体的双重审视——既享受资源红利,又难以摆脱"靠背景"的刻板印象,当下演艺圈中,从陈飞宇到窦靖童,"星二代"身份犹如一把双刃剑,在带来关注度的同时,也成为需要终身自证的"原罪",这种身份焦虑背后,实则反映了公众对娱乐圈资源分配公平性的持续追问,以及对社会阶层流动性的深层焦虑,如何突破原生家庭的光环阴影,用实力完成身份重构,成为摆在每位"星二代"面前的艺术与人生课题。

演员马思纯母亲蒋文娟的私人照片在社交平台流传,这位培养出金马影后的幕后推手意外成为舆论焦点,事件背后折射出一个值得深思的文化现象——在娱乐工业高度发达的当下,"星二代"已从单纯的身份描述,异化为难以挣脱的社会标签,甚至演变为制约个体发展的无形枷锁。

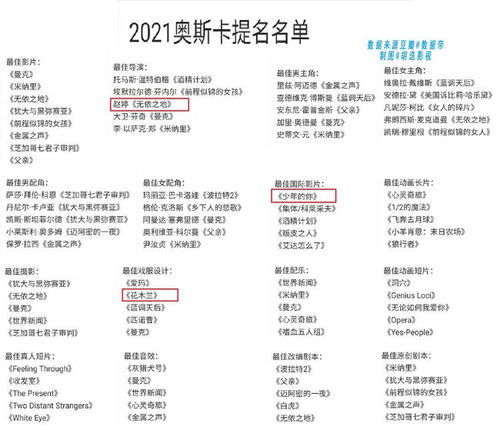

以实力斩获金马奖最佳女主角的马思纯,其演艺生涯堪称青年演员的典范,从《七月与安生》中层次分明的表演,到《你是我的城池营垒》里的精准刻画,她用作品构筑起专业口碑,然而公众认知始终徘徊在"蒋雯丽外甥女"的语境中,此次母亲形象的曝光,再次将"星二代"议题置于舆论漩涡中央,这种现象具有普遍性:陈飞宇始终与父亲陈凯歌的阴影相伴,郭麒麟的相声功底常被归因于郭德纲的言传身教,窦靖童的音乐实验难逃王菲光环的比照——演艺世家的年轻从业者们都深陷身份认同的悖论。

这种标签固化的根源,在于人类认知的"简化本能",德国社会学家马克斯·韦伯的"理想类型"理论揭示,公众为降低认知负荷,会主动构建简化模型,当"星二代"成为这类认知捷径时,个体的多维面貌就被压缩成单薄符号,值得注意的是,这种思维定式正在被算法推荐机制强化——社交媒体更倾向于传播具有明确标签的内容,形成认知的恶性循环,马思纯在《第一炉香》中为角色增重15斤的专业态度,远不如她的家庭关系更能引发点击欲望。

从心理建构维度审视,法国思想家福柯的"规训"理论提供了新的解读视角,当社会持续以"星二代"框架定义个体时,这种外部评价会逐渐内化为自我认知,马思纯在《看理想》节目中坦言,长期面对"资源咖"的质疑使其陷入抑郁状态,这种痛苦恰恰源于职业成就与身份标签的割裂,心理学研究表明,这类身份焦虑会导致创造力的自我抑制——艺术家越是担忧被看作"拼爹",越可能回避突破性尝试。

布尔迪厄的文化资本理论为这种现象提供了结构性解释,演艺世家子女自幼接触的行业熏陶、艺术启蒙确实构成竞争优势,但这种文化资本的代际传递与简单的"关系论"存在本质区别,数据显示,中戏、北电毕业生中演艺世家子女占比不足8%,但最终脱颖而出者多数经历了与普通从业者相同的选拔机制,马思纯母亲作为资深经纪人固然提供了专业指导,但金马奖评委投票时显然不会考虑候选人的亲属关系。

破解这一困局需要多维度的社会协作:

- 公众层面:建立"分离认知"模式,将家庭背景与个人能力置于不同评价维度

- 媒体责任:遵循"作品优先"原则,美国《娱乐周刊》对汤姆·汉克斯之子科林·汉克斯的报道策略值得借鉴——聚焦其独立制作的纪录片而非明星父亲

- 行业规范:建立更透明的选拔机制,英国国家剧院实行"盲选"试镜的做法可减少偏见

- 个体调适:学习娜塔莉·波特曼处理"星战女孩"标签的经验——承认机遇的存在,但用持续突破重新定义自己

马思纯近期转型导演、参与《江照黎明》制作的尝试,正是打破身份桎梏的积极实践,这个看似平常的娱乐事件,实则是关于现代社会身份政治的深刻隐喻,当我们在讨论"星二代"时,真正需要反思的是:在标签化认知盛行的时代,如何为每个个体保留展现复杂性的空间?这不仅关乎娱乐行业的生态健康,更是检验社会文明程度的重要标尺,毕竟,任何人的价值都不应被简化为血缘关系的注脚,而应该以其创造的实际贡献作为评判基准。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号