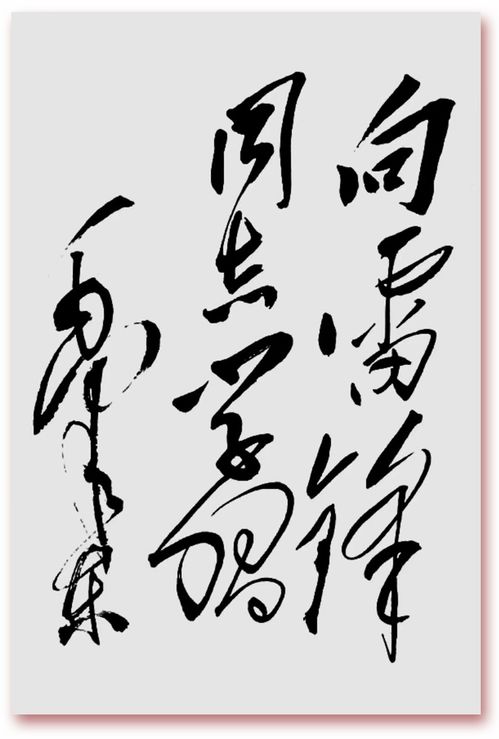

周恩来故居坐落于江苏省淮安市,是一座典型的晚清苏北民居建筑群,青砖灰瓦、古朴典雅,作为周恩来总理12岁前生活的地方,这里不仅保存着他童年读书的水井、亲手栽植的榆树等珍贵遗存,更通过《周恩来家世家风图片展》《周恩来故居书画苑》等专题展览,生动展现了周总理"为中华之崛起而读书"的志向和严于律己、廉洁奉公的崇高品格,故居内悬挂的"党员六条"和"十条家规"手迹,折射出他坚定的党性修养与醇厚的家风传承,这座历经百年的院落,以质朴无华的姿态承载着人民总理的初心,成为激励后人继承革命传统、弘扬红色文化的精神丰碑,每年吸引数十万海内外游客前来瞻仰。

在江苏淮安驸马巷7号,坐落着一座青砖黛瓦、古朴典雅的江南民居,这里就是伟大的无产阶级革命家周恩来总理的诞生地——周恩来故居,这座看似寻常的宅院,承载着一位世纪伟人最初的成长印记,见证了中国从积贫积弱走向繁荣富强的沧桑巨变,周恩来故居不仅是一处珍贵的历史遗存,更是一座永恒的精神丰碑,以其独特的文化魅力和深厚的历史底蕴,吸引着海内外无数访客前来瞻仰、追思。 周恩来故居始建于明末清初,历经三百余年风雨沧桑,整座建筑群占地1987平方米,由东西相连的两个三进院落组成,共有大小房屋32间,飞檐翘角、雕花门窗,完美呈现了江淮地区传统民居的建筑特色,1898年3月5日,周恩来诞生在这座宅院的东厢房内,并在此度过了12年的童年时光,故居内保存完好的书房、水井、菜地等生活场景,生动再现了少年周恩来的成长轨迹,尤其引人注目的是庭院中那口古朴的老水井,据史料记载,年幼的周恩来常在此汲水劳作,这口井不仅滋养了他的体魄,更在潜移默化中培育了他勤勉质朴的品格,故居内的一砖一瓦、一草一木,都是研究周恩来早期生活与思想形成的重要物证,具有无可替代的历史研究价值。 故居的建筑格局与陈设布置,为我们勾勒出一幅生动的晚清士绅家庭生活画卷,正堂高悬的"福寿康宁"匾额,寄托着传统家庭的美好期许;书房内简朴的桌椅和笔墨纸砚,则彰显了周家"诗书传家"的优良家风,正是在这样的环境中,周恩来接受了传统文化的熏陶,养成了"为中华之崛起而读书"的远大志向,故居西院保留着周恩来乳母蒋氏的居室,这位淳朴的劳动妇女对周恩来的成长影响深远,使他自幼就与劳动人民建立了深厚情感,这些鲜活的细节,无不凸显出故居作为历史见证者的独特价值——它既是传统建筑艺术的精品,更是社会变迁的活态博物馆。 周恩来离开淮安后,故居历经了复杂的历史变迁,新中国成立后,当地政府多次拨款修缮,1979年正式对外开放,1988年,周恩来故居被国务院列为全国重点文物保护单位,故居年接待游客逾百万人次,已成为全国重要的爱国主义教育基地和红色旅游胜地,在当代社会,故居的价值已超越单纯的纪念意义,它成为连接历史与现实的时空纽带,让参观者在沉浸式体验中获得精神启迪,特别是对青少年而言,走进这座宅院,能够直观感受伟人成长的点点滴滴,在潜移默化中培育家国情怀。 近年来,故居管理部门创新保护理念,运用三维扫描、虚拟现实等数字技术,生动还原历史场景,使文物"活"起来,同时开展"周恩来精神讲堂""红色故事会"等特色教育活动,让革命文物焕发新时代光彩,这种"保护与创新并重"的模式,既守护了故居的物质形态,又传承了其精神内核,为文化遗产的可持续发展提供了示范。 站在"两个一百年"奋斗目标的历史交汇点回望,周恩来故居的当代价值愈发彰显,这里不仅是缅怀先贤的圣地,更是传承红色基因、砥砺初心使命的精神殿堂,庭院中的百年银杏见证着岁月的流转,斑驳的砖墙镌刻着历史的记忆,正如周恩来总理所言:"愿相会于中华腾飞世界时",这座承载着民族记忆的故居,将继续激励后人秉承"为中华之崛起"的壮志,在新时代的征程上续写辉煌篇章。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号