战国时期齐国谋士邹忌,通过"窥镜自照"的日常小事,悟出了深刻的政治智慧,他发现自己虽相貌堂堂,但与城北徐公相比仍有差距,而妻、妾、客人的赞美皆出于私心,由此联想到治国之道,向齐威王进谏"王之蔽甚矣"——指出君主易被阿谀奉承所蒙蔽,齐威王采纳其言,广开言路,终使齐国强盛,这个典故生动诠释了《礼记》"君子必慎其独也"的自省精神,展现了中华文化中"以铜为镜正衣冠,以史为镜知兴替"的反思传统,邹忌的故事不仅成为《战国策》中的经典篇章,更凝练为"邹忌讽谏"的成语,跨越两千余年,至今仍启示人们:唯有保持清醒的自我认知,勇于直面真相,方能避免偏听偏信,作出正确判断。

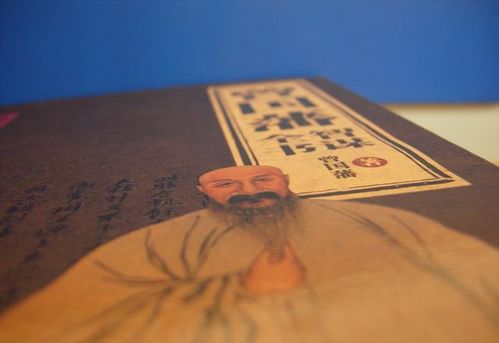

在中国历史星空中,邹忌或许不如孔孟那般璀璨夺目,但他留下的政治智慧却如北斗长明,指引着后人穿越认知迷雾,这位战国时期的齐国名相,以"八尺有余"的伟岸之躯和更为高大的思想境界,在《战国策》的竹简上刻下了永恒的人生启示,他开创的自省传统,不仅塑造了齐国的强盛,更成为中华文明精神谱系中不可或缺的一环。

"邹忌讽齐王纳谏"的典故,堪称中国古代政治智慧的经典范本,当铜镜映照出邹忌与徐公的容貌差距时,这位智者看到的不仅是面容的差异,更是人性深处的认知陷阱,他敏锐发现:妻子的溢美之词源于"私我",妾室的奉承之言出于"畏我",宾客的赞美之辞则来自"求我",这种对人性的三维解构,比西方"认知偏差"理论的提出早了整整两千年,更可贵的是,邹忌将这种洞察升华为政治智慧,促使齐威王建立了"三赏谏言"的制度创新——面刺者受上赏,上书者受中赏,谤讥于市朝者受下赏,这种制度设计打破了"塔西佗陷阱"的魔咒,使齐国成为战国时期的言论高地。

邹忌的智慧体系具有鲜明的现代性特征,在认知层面,他揭示了"信息茧房"的古代形态,指出人们往往被情感纽带和利益关系编织的罗网所困,在实践层面,他构建了"批判性反馈"的机制模型,通过建立差序化的激励制度,有效降低了真话的传播成本,这种将个人反思转化为制度创新的能力,使其超越了普通谋士的格局,正如司马光在《资治通鉴》中所言:"邹忌之智,不在察己之明,而在化君之能。"

这种自省智慧在当代社会更显珍贵,在社交媒体构建的"滤镜时代",我们每个人都面临着比邹忌更复杂的认知困境:算法推送制造着"信息同温层",流量经济催生着"赞美产业链",身份政治强化着"立场壁垒",此时重读邹忌的故事,会发现他早已给出破解之道——建立多元反馈渠道,保持认知的开放性,日本经营之圣稻盛和夫的"阿米巴经营",美国硅谷推崇的"极端透明文化",无不与邹忌的纳谏思想遥相呼应。

从文明比较的视角看,邹忌代表的东方自省传统与苏格拉底的"产婆术"形成有趣对话,古希腊哲人通过诘问他人获得真理,而齐国智者则通过反思自我接近真知,这种差异背后,是两种文明思维路径的微妙分野:西方智慧向外求索,东方智慧向内观照,但二者最终都指向同一个终点——对真实的不懈追求。

站在人类文明发展的十字路口,邹忌留下的精神遗产愈发清晰:真正的进步始于直面真相的勇气,盛于广开言路的胸襟,成于制度创新的智慧,当人工智能开始挑战人类认知边界时,我们比任何时候都需要这种"对镜自省"的古老智慧,正如钱穆先生所言:"中国历史人物中,邹忌之镜照见的不仅是面容,更是一个民族永葆生机的精神密码。"

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号