本文深入探寻古代爵位制度的奥秘,爵位制度是古代社会等级结构的重要组成部分,它承载着政治、社会和文化等多方面的意义,通过对不同朝代爵位的演变、等级划分以及其与权力、地位、财富的关联进行研究,揭示出爵位制度在维护统治秩序、激励军功、彰显身份等方面发挥的关键作用,也探讨了爵位制度对社会阶层流动、文化传承以及历史发展的深远影响,为我们更好地理解古代社会的运行机制和文化内涵提供了重要的视角。

爵位制度的起源可追溯至远古时期,在原始社会,人们以部落为单位群居,部落首领具备较高的地位与权力,伴随社会的演进,私有制逐步萌生,阶级分化愈发显著,爵位制度也顺势而生。

于夏、商、周三代,爵位制度初步成形,彼时的爵位划分为公、侯、伯、子、男五等,皆由天子分封予不同的贵族,这些贵族拥有自身的领地与臣民,在政治、经济、军事等领域享有一定的特权。

古代爵位的发展

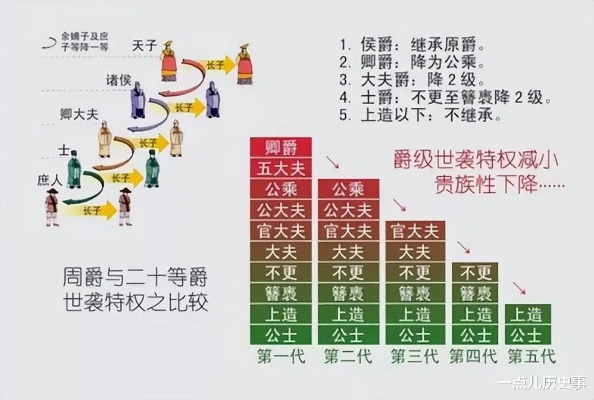

春秋战国时期,诸侯纷争不断,爵位制度亦发生重大变革,各诸侯国纷纷自立爵位,不再遵循周王朝的规制,由于战争频繁,一些新兴的军功贵族崛起,他们凭借军功获封爵位,打破了传统的贵族世袭制度。

秦汉时期,爵位制度进一步演进,秦始皇统一六国后,推行了二十等爵制,将爵位分为公士、上造、簪袅、不更、大夫、官大夫、公大夫、公乘、五大夫、左庶长、右庶长、左更、中更、右更、少上造、大上造、驷车庶长、大庶长、关内侯、彻侯二十个层级,这种爵位制度不单是对军功的嘉奖,亦是对官员的考核与晋升准则。

汉代承袭了秦代的爵位制度,并有所拓展,汉代的爵位分为王、公、侯、伯、子、男六级,此外还有关内侯、关外侯等爵位,汉代的爵位制度不仅与政治、经济紧密相连,还与婚姻、祭祀等方面存在密切关联。

魏晋南北朝时期,爵位制度混乱无序,由于战乱频繁,政权更迭频繁,爵位制度也随之发生变化,这一时期的爵位制度既有对前代的继承,又有创新元素,魏晋时期施行九品中正制,将爵位与官职相结合,形成了一种全新的爵位制度。

隋唐时期,爵位制度逐渐规范与完善,唐代实行了九等爵制,将爵位分为亲王、郡王、国公、郡公、县公、县侯、县伯、县子、县男九级,唐代的爵位制度不仅与政治、经济息息相关,还与文化、教育等方面紧密相连,唐代的贵族子弟可通过荫补制度获取官职,此乃一种特殊的爵位制度。

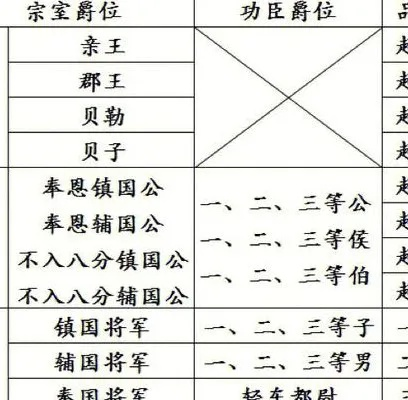

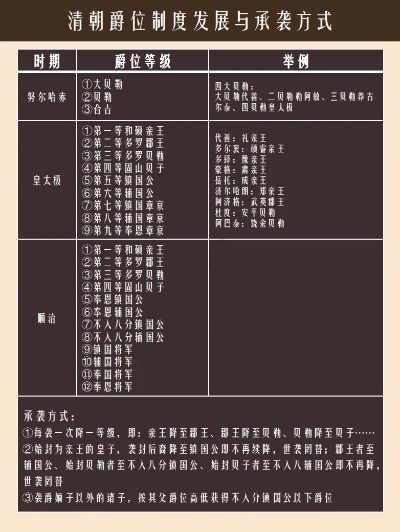

宋元明清时期,爵位制度基本沿袭唐代制度,并有所发展,宋代实行了十二等爵制,将爵位分为亲王、郡王、国公、郡公、开国公、开国郡公、开国县公、开国侯、开国伯、开国子、开国男、乡、亭、关内侯、关外侯等十五个等级,元代实行了五等爵制,将爵位分为王、郡王、国公、郡侯、郡伯五级,明代实行了九等爵制,将爵位分为亲王、郡王、国公、郡公、县公、侯、伯、子、男九级,清代实行了宗室爵位和异姓功臣爵位两套制度,宗室爵位分为和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军、奉恩将军十二级,异姓功臣爵位分为公、侯、伯、子、男五级。

古代爵位的分类

古代爵位主要分为宗室爵位和异姓功臣爵位两大类,宗室爵位指皇帝的亲属所拥有的爵位,异姓功臣爵位则是指非宗室人员因军功或其他功绩而获封的爵位。

宗室爵位又可细分为亲王、郡王、国公、郡公、县公、侯、伯、子、男九级,亲王是宗室爵位中的最高等级,享有极高的地位与权力;郡王次之,地位与权力仅次于亲王;国公、郡公、县公、侯、伯、子、男六级爵位的地位与权力依次递减。

异姓功臣爵位可分为公、侯、伯、子、男五级,公是异姓功臣爵位中的最高等级,享有极高的地位与权力;侯、伯、子、男四级爵位的地位与权力依次递减。

古代爵位的作用

古代爵位在社会中具有重要意义,爵位是身份的象征,拥有较高爵位的人在社会中享有较高的地位与权力,爵位是政治资本,可使拥有者获得更多的政治机会与权力,爵位是经济资源,能让拥有者获取更多的土地、财富及税收优惠,爵位是文化符号,拥有较高爵位的人在文化、教育等方面享有更高的地位与权力。

古代爵位制度是中国古代社会的重要组成部分,它不仅是身份的象征,更是政治、经济、文化等方面的综合体现,通过对古代爵位制度的研究,我们能更好地了解中国古代社会的政治、经济、文化等方面的情况,也可为当今社会的发展提供有益的借鉴。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号