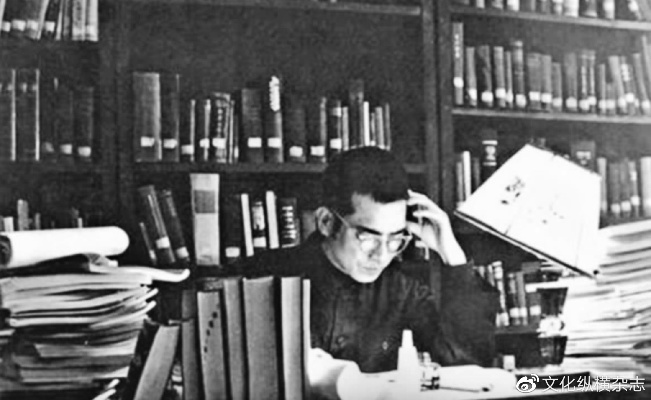

贾植芳(1916—2008)是中国现代文学史上的重要知识分子与翻译家,其一生历经时代动荡,却始终坚守独立人格与批判精神,作为"七月派"作家之一,他在抗战时期以文学为武器投身启蒙,后因胡风案蒙冤二十余载,平反后重返复旦大学任教,致力于比较文学研究和文化反思,其回忆录《狱里狱外》以冷峻笔触记录知识分子的精神受难史,展现了对历史暴力的深刻质询,晚年的贾植芳以"历史的证人"自况,通过学术著述与散文创作,完成了从政治受难者到文化守夜人的精神蜕变,其思想遗产凸显了20世纪中国知识分子在苦难中坚守真理的勇气。

在中国现代知识分子群像中,贾植芳(1916-2008)是一位独特而深刻的思想者,他近一个世纪的生命历程,恰如一部浓缩的二十世纪中国知识分子精神史,完整经历了民国启蒙、抗战救亡、建国初期、"反右"扩大化、"文革"动荡和改革开放等重大历史转折,作为作家、翻译家、学者三重身份的统一体,贾植芳更像是一位在时代洪流中执着守护思想火种的精神行者,其人生轨迹与文学实践,为我们理解中国知识分子的精神嬗变提供了极具标本意义的观察视角。 贾植芳的早年经历塑造了他独特的知识分子品格,1916年出生于山西襄汾一个乡绅家庭,优渥的物质条件并未消弭他对精神世界的追求,1930年代先后求学于北平辅仁大学和日本东京大学的经历,使他形成了贯通中西的知识结构,这一时期创作的《人的悲哀》等小说,已展现出超越同龄人的思想深度:既有对国民性的犀利解剖,又饱含对底层民众的人道关怀,这种批判现实主义的精神底色,既成就了他的文学品格,也预示了其后来坎坷的人生际遇。 1955年因"胡风反革命集团"案牵连,贾植芳开始了长达四分之一世纪的囚徒生涯,这段炼狱般的经历反而淬炼出他更为纯粹的精神品格,在山西劳改农场,面对肉体的折磨与精神的压迫,他发展出一套独特的生存哲学:将苦难转化为思想的养分,在沉默中积蓄力量,正如他在回忆录中所言:"镣铐锁得住身体,却囚禁不了思考的自由。"这种"困而知之"的生命体验,既承续了传统士人"威武不能屈"的气节,又赋予知识分子精神韧性以现代内涵。 新时期的思想解放运动中,平反后的贾植芳在复旦大学重执教鞭,迎来了学术生命的第二春,其代表作《狱里狱外》以史学家的严谨和文学家的敏感,构建起个人记忆与集体创伤的对话空间,作为中国比较文学学科的重要奠基人,他主持翻译的《中国现代文学发展史》等著作,搭建起中西文学对话的学术桥梁,特别值得关注的是,晚年的贾植芳形成了"新启蒙"思想体系,既坚持"五四"的批判精神,又强调传统文化中"士志于道"的价值坚守,展现出历经沧桑后的思想成熟。 贾植芳的文学世界具有鲜明的精神自传特征,其创作谱系构成了一部完整的知识分子心灵史:早期小说充满存在主义的哲思,中期作品渗透着受难者的生命体验,晚年文字则洋溢着智者的通达,他践行着"修辞立其诚"的创作准则,用最朴素的文字书写最深刻的真实,这种"去伪存真"的写作伦理,使其作品超越个人叙事,成为记录民族精神历程的珍贵文本。 在思想史维度上,贾植芳代表着二十世纪中国自由主义知识分子的精神高度,他始终保持着三重清醒:对权力异化的警惕、对集体狂热的疏离、对启蒙价值的坚守,这种思想立场使他既不同于简单的体制批判者,也有别于书斋里的理想主义者,而是形成了实践性与超越性相统一的精神品格,他对知识分子社会角色的思考,尤其在晚年提出的"守夜人"理念,为当代知识界提供了重要的思想资源。 贾植芳晚年曾意味深长地说:"真正的思想者既要入世关怀,又要出世思考。"这句话恰是其一生精神求索的写照,从热血青年到铁窗哲人,再到睿智长者,他始终保持着精神的纯粹性,在价值多元的当代语境中,重访贾植芳的精神遗产,不仅具有思想史的回溯意义,更蕴含着重构知识分子精神家园的现实启示,他的生命实践提醒我们:在任何时代,思想者的价值不在于提供标准答案,而在于保持提问的能力;不在于改变世界,而在于理解世界时的真诚与勇气。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号