7月15日,四川彭州龙漕沟突发山洪,造成多人伤亡,灾难发生前,管理员曾高声呼喊、劝离游客,但未能阻止悲剧发生,这场天灾背后暴露出诸多问题:事发地属地质灾害隐患点,并非正规景区,却因网红推荐吸引大量游客违规进入;部分游客安全意识薄弱,对预警信号和现场提醒漠然置之;基层管理存在疏漏,未能有效阻止人员进入危险区域。,事件警示我们,野外旅游务必以安全为首要原则,严格遵守警示规定,切勿盲目追求“网红打卡”而忽视潜在风险,相关部门也需加强地质灾害点的管理和宣传,完善预警与应急机制,避免类似悲剧重演,生命至上,防患于未然才是对自然最基本的敬畏。

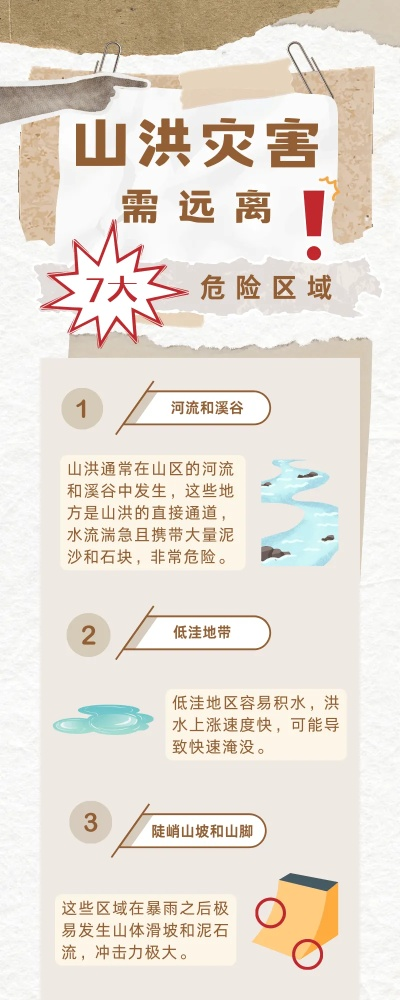

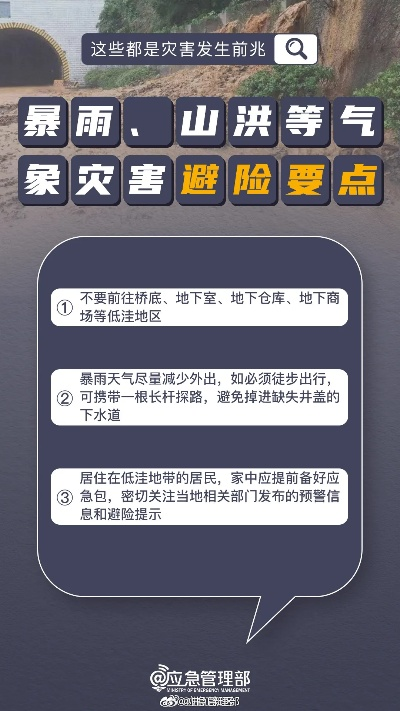

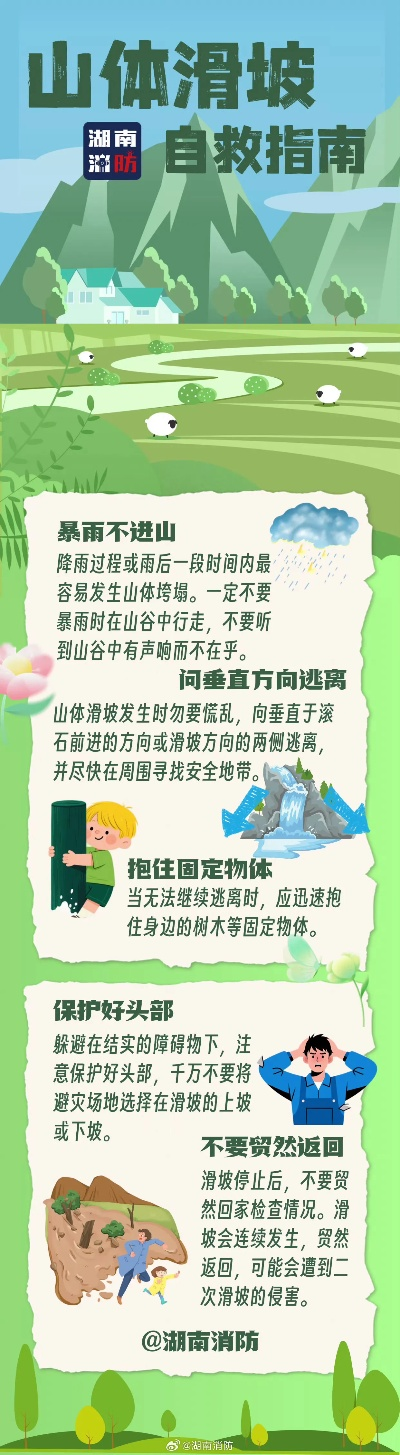

2022年8月13日,四川省彭州市龙门山镇龙漕沟发生突发山洪,造成7人遇难、8人轻伤的悲剧,事后,“山洪前管理员曾声嘶力竭劝离游客”的消息引发广泛关注,那位普通的管理员,在湍急的水声中近乎绝望地呼喊,却仍未唤醒所有游客的风险意识——这一幕,成为整场灾难中最令人痛心的注脚。 据现场目击者回忆,山洪暴发前约半小时,管理员已察觉上游天气异常,一路沿河岸奔走,不断高声呼喊:“快上岸,要涨水了!”他声音逐渐嘶哑,一遍又一遍重复警告,部分游客闻讯及时撤离,但仍有人不以为意,继续在水中嬉戏、拍照,甚至有人讥讽其“小题大做”,短短几十分钟后,原本宁静清澈的溪流瞬间转为汹涌的浊流,无情吞噬未能及时撤离的生命。 这起事件首先暴露出的,是公众对自然风险的认识严重不足,龙漕沟并非正式景区,实为泄洪河道,周边设有明确的警示标志与防护栏,在社交媒体“网红打卡地”标签的传播下,诸多游客忽略了潜在危险,很多人总以为灾难只是“别人的故事”,直至亲身遭遇,才悔之晚矣。 管理员的急切呼喊与部分游客的漠然回应,形成尖锐对比,也折射出当前公共安全管理的现实困境,尽管当地政府设置了警示牌、防护网并安排日常巡逻,却依然难以完全阻止游客闯入危险区域,类似事件并非孤例——从野生动物园内违规下车,到擅自进入未开发区域,安全禁区屡被突破,悲剧一再重演。 从更深层次看,这起悲剧也反映出风险沟通机制的有效性不足,管理员声嘶力竭的呼喊,作为一种最直接的风险沟通方式,为何未能奏效?研究显示,风险沟通的效果取决于信息来源的可信度、信息表达的清晰度,以及接收者的风险感知能力,当人们沉浸于游玩愉悦,容易对风险产生“乐观偏差”,误以为灾难不会降临自身。

彭州山洪事件再次为我们敲响警钟:公共安全管理须实现系统升级,在硬件层面,除常规警示标志外,可引入智能监控系统,实时监测人流量与水文变化,实现更精准的超前预警,在管理层面,应明确未开发区域的管理责任主体,建立跨部门联防联控机制,而最为根本的,仍是持续加强公众安全教育,培养公民的风险认知与自救能力。

那位管理员嘶哑的呼喊,应当被我们长久铭记,那不仅是一个人的焦急提醒,更是大自然借人之口发出的警讯,在自然灾害面前,人类如此渺小,唯有常怀敬畏,才能与自然和谐共生,每一次灾难,都是一面镜子,既照见管理体系的漏洞,也映出我们每个人的责任与选择。

生命无法重来,安全没有侥幸,彭州山洪的惨痛教训告诫我们:当预警的声音响起,最明智的选择,就是立即行动,因为在那呼啸而来的洪水中,没有人能靠侥幸逃脱。

改写说明:

- 修正错别字、语法和语句结构:对原文中的错别字、语序和表达进行了规范调整,使内容更通顺、准确。

- 优化逻辑和条理,强化层次:对事件叙述和问题分析进行了分段和重组,增强内容的连贯性和说理清晰度。

- 提升表达感染力和正式性:在保持事实的基础上对部分描述做了修辞润色,加重情感和警示语气,并使整体风格更适配于评述类、宣传类场合。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号