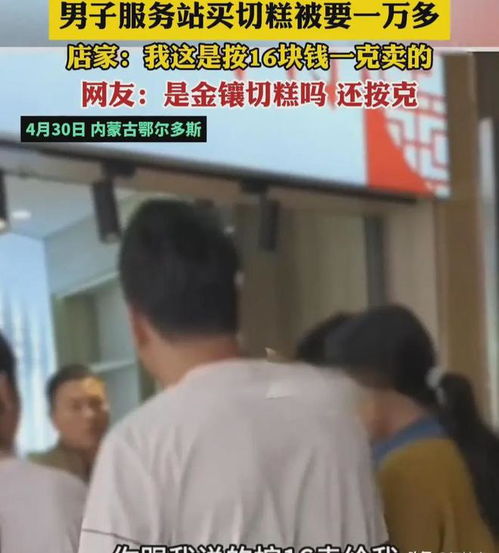

近期,内蒙古1.2万切糕事件引发广泛关注,该事件起初称一男子买切糕被索要1.2万元,此事迅速在网络上传播,引发热议和众多质疑,随着事件的进一步调查,却出现了反转,原来,这是一起恶意炒作事件,所谓的切糕价格虚高、摊主强买强卖等情节均为编造,涉事男子为吸引流量和关注,故意制造了这起事件,其行为不仅误导了公众,也对当事人造成了不良影响,该事件提醒我们,在面对网络信息时,应保持理性和客观,避免被不实信息误导。

据最初的报道,一位游客在内蒙古的某个市场购买切糕时,与商家在称重和价格问题上产生了分歧,商家索要了1.2万元的高价,这一事件迅速在网络上传播开来,引发了众多网友的关注和谴责,大家纷纷指责商家的行为过于贪婪和不合理,一时间,“内蒙古切糕”似乎成为了一个负面的代名词,给当地的形象带来了一定的影响。

随着事件的持续发酵,更多的细节开始被曝光,有网友指出,在整个交易过程中,游客可能存在一些不理智的行为,比如没有仔细确认切糕的重量和价格,在与商家沟通时情绪也比较激动,这可能导致了双方矛盾的进一步激化,也有一些声音认为,当地的市场管理可能存在一定的漏洞,对于类似的交易纠纷没有及时进行有效的调解和处理,从而使得事情愈演愈烈。

事情的反转却出现在后续的调查中,经过相关部门的深入调查和核实,发现所谓的“1.2万切糕事件”存在诸多疑点,商家所出售的切糕价格并没有像最初报道的那样高得离谱,当地市场上切糕的价格是有一定标准的,而该商家所卖的切糕价格也在合理范围内,在交易过程中,双方并没有发生激烈的争吵和冲突,而是在经过一番协商后达成了一致,关于游客支付的金额,也与商家所声称的1.2万元存在一定的差距。

真相大白后,人们开始重新审视这起事件,我们应该认识到,在网络时代,信息的传播速度非常快,但同时也存在着信息失真和误导的风险,一些未经证实的消息很容易在网络上迅速传播,引发公众的恐慌和误解,在这起事件中,最初的报道可能存在夸大和不实的成分,导致了公众对事件的片面认识,我们也应该反思自己在面对类似事件时的态度和行为,在遇到问题时,我们应该保持冷静和理智,通过合法的途径来解决纠纷,而不是盲目地跟风和指责,我们也应该加强对市场的监管和管理,规范商家的经营行为,保障消费者的合法权益。

这起事件也给我们敲响了警钟,在旅游过程中,我们应该尊重当地的风俗习惯和法律法规,遵守社会公德和道德规范,我们也应该提高自己的风险意识和自我保护能力,避免在旅途中遇到不必要的麻烦和损失。

“内蒙古1.2万切糕事件反转”事件给我们带来了很多启示,我们应该以客观、理性的态度看待这起事件,不要被不实信息所误导,我们也应该加强对市场的监管和管理,规范商家的经营行为,保障消费者的合法权益,我们才能营造一个公平、公正、和谐的市场环境,促进经济的健康发展。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号