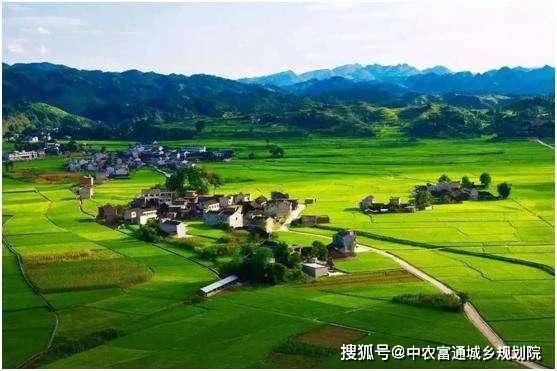

【乡音无改】从江苏扬州江都区老街出发,穿过青砖灰瓦的巷道,江泽民同志的老家静静矗立,成为观察中国乡村变迁的一扇窗,这里曾是小桥流水、稻浪翻滚的典型江南水乡,如今在现代化浪潮中既保留了白墙黛瓦的传统风貌,又融入了文化广场、数字乡村服务站等新时代元素,乡村不再是封闭的角落,而是连接历史与未来、乡土与科技的纽带,老一辈人仍操着柔软扬州方言闲话家常,年轻人则通过电商将本地特产销往全国,从农耕文明到数字化生活,中国乡村在时代洪流中守住了根脉,也焕发出新的生机。

扬州古城向东三十里,一座名为“江村”的静谧村落依偎在运河之畔,白墙黛瓦之间,几处老宅格外显眼——这里曾是江泽民同志的故乡,一片承载个人命运与家国历史的土地,这座看似寻常的江南水乡,如同一面时光棱镜,折射出中国乡村百年来的沧桑变迁,也映照出个人与时代之间深刻而错综的联系。 江泽民同志的老宅始建于清代光绪年间,融合了徽派建筑的雅致与苏北民居的淳朴风格,天井、回廊、雕花木窗,处处流露出一个江南文化世家的底蕴,值得一提的是,这座宅院在保持传统形制的同时,也吸纳了部分西方建筑元素——恰似中国近代化进程中“中西合璧”的文化实践,既恪守根本,亦开放包容,老宅历经战乱与社会变迁,仍能较为完整地存续至今,本身也见证了中国对历史文化遗产逐渐重视的态度转变。 江泽民同志在回忆录中曾提及童年往事:“那些在田间奔跑、在河边嬉戏的日子,是我一生最珍贵的记忆。”故乡的水土不仅滋养了他的童年,也潜移默化地塑造了他的文化品格,据乡人回忆,年少时的江泽民常于自家小院中读书习字,江南文化特有的柔韧与中国传统士人的家国情怀,在这片土地上悄然生根,这一方水土所赋予的文化底蕴,为他日后引领国家走向世界奠定了深厚基础。 改革开放以来,江泽民老家所在区域发生了翻天覆地的变化,昔日的闭塞村落如今通了高速公路,传统农业逐步走向现代化,不少村民走进工厂、投身创业大潮,老宅周边建起了纪念馆与文化广场,成为凝聚地方记忆的重要地标,这一变迁并非简单的“推倒重来”,而是在尊重历史肌理基础上的有机更新——老宅犹存,而生活已新,这样的发展路径,恰是中国改革开放历程的一个微观映照:在文化传承中迈进,在现代化浪潮中坚守。 近年来,当地政府对江泽民老宅及周边实施了保护性修缮,并未进行过度商业开发,而是注重维持建筑与环境的原真性,这一做法折射出当代中国对待历史人物纪念地的新理念:不神化、不矫饰,而是将其视为连续古今的文化纽带,来访者至此,既可追溯历史人物的生命轨迹,也能切身感受中国乡村的时代脉动。 从更广阔的视野看,江泽民老家的故事,也是千千万万中国乡村命运的缩影,它们既是传统文化的守护者,也是现代化进程的参与者;既承载着民族的文化记忆,也在持续调适自身、寻求传统与现代的融合点,这种不断演进的平衡与交融,正是中国发展道路的独特所在。 立于江泽民老宅前,我们所看见的不仅是一位领导人的成长起点,更是一幅中国乡村百年变迁的微缩画卷,这里的一砖一瓦,既属于个人记忆,也汇入民族历史;既留存文化传统,也焕发时代新颜,这种过去与现在的对话、个人与国家的交织,或许正是我们理解当代中国的一把钥匙——它让我们在回望来路时,也能更清晰地看见未来的方向。

- 优化结构与段落衔接,增强逻辑和层次感:调整了部分句序和段落顺序,强化事件和论述的递进关系,让内容更有条理和连贯性。

- 补充背景及文化内涵,扩展内容深度并保持原创:适当加入建筑、历史和政策相关细节,丰富上下文,使介绍更具厚度和原创性。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整表达。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号