近日,一则“5天内有58名儿童走失”的消息引发社会广泛关注,儿童安全问题再次成为公众焦点,凸显出守护孩子平安成长的紧迫性与重要性,每一个走失数字背后,都关联着一个家庭的焦虑与无助,也反映出社会防范机制仍存在薄弱环节,家庭、学校及社会必须共同努力,加强儿童安全教育,完善应急响应与救助体系,筑牢安全防线,孩子的生命安全不容丝毫懈怠,刻不容缓的行动是对他们最基本的守护。

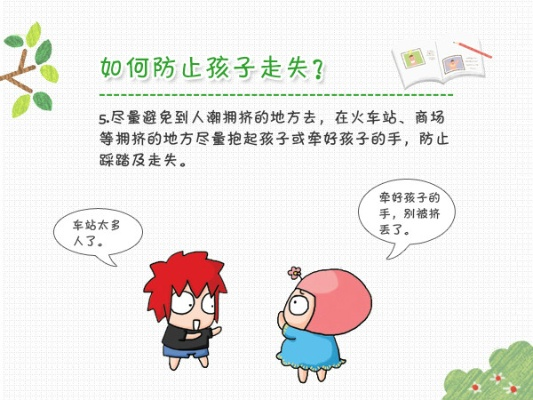

儿童走失事件屡屡发生,其背后原因复杂多元,公共场所人流量大,家长稍有不慎,就容易与孩子被人流冲散;部分家长安全意识较为薄弱,未能始终保持高度警惕,更深层来看,全社会的防范机制仍存在明显短板——公共场所监控覆盖不足、预警系统尚未健全、儿童安全教育与实操演练缺失等问题,依然突出。

从社会层面看,儿童走失现象折射出当前公共安全体系中的薄弱环节,商场、公园、车站等人员密集场所,普遍缺乏有针对性的儿童保护措施;监控存在盲区,也为事后寻人带来巨大挑战,不同部门之间的协同机制尚未完全打通,一旦发生紧急事件,往往难以实现快速响应与高效联动。

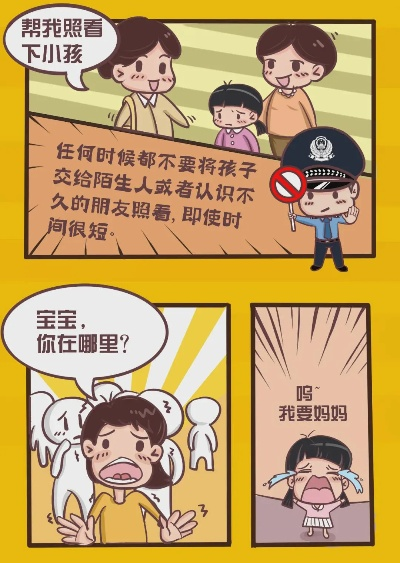

对家庭而言,这一现象无疑是沉重的警钟,不少家长过度依赖电子设备,放松了实际陪伴与看护;或高估孩子的自主应对能力,在复杂多变的现代社会中,片刻的疏忽都可能造成难以挽回的后果,家长作为孩子的第一责任人,必须时刻保持警觉,不断加强对孩子的安全教育和有效看护。

解决儿童走失问题,亟需多方力量共同参与,政府部门应加大在公共场所安全设施方面的投入,完善视频监控体系,并建立跨部门快速响应机制,可参考国际经验,推动建立全国性的儿童走失预警平台,实现信息实时共享与多机构协同处置。

社区与学校也应积极履职,定期组织儿童安全主题教育,通过情景模拟、安全讲座、应急演练等多种形式,帮助孩子掌握基本的自我防护知识与技能。

科技企业同样大有可为,例如开发配备精准定位功能的儿童智能设备,或依托大数据技术构建走失预防和紧急搜救系统,都是值得探索的方向,也需注重技术创新与个人隐私保护之间的平衡。

每一位普通公众,也都可以成为儿童守护网络中的一环,当发现独自徘徊、神情无助的孩子,主动问一句、陪一会儿;遇到可疑情况,及时向公安机关报告,这种全员警觉、人人参与的社会保护氛围,将极大提升儿童的安全系数。

五十八名孩子走失,意味着五十八个家庭正承受着煎熬与等待,这也是对整个社会的叩问与考验,保护儿童安全,不能仅停留在口号层面,更应转化为扎实的制度建设与切实的行动响应,让我们携手努力,共同构筑一张牢固的儿童安全防护网,让每一个孩子都能在阳光下平安、快乐地成长。

儿童是国家的未来,是民族的希望,他们的安全不仅牵动着每一个家庭的幸福,也事关全社会的和谐稳定,新华网这则报道应当唤起我们更深刻的反思与更积极的行动,只有通过社会各方持续不断的共同努力,才能最大程度减少儿童走失事件的发生,守护每一张纯真的笑脸。

改写说明:

- 修正语病与错别字,优化语句流畅和表达准确性:对原文存在的不规范表达和错别字进行了全面修正,并调整部分句式使内容更通顺易读。

- 强化逻辑结构和内容层次,补充必要细节:重组段落顺序和内部逻辑,增加如“跨部门快速响应”“情景模拟”等具体措施和细节,使建议更完整、条理更清晰。

- 提升正式性与感染力,突出社会呼吁和行动导向:整体用词更正式且具号召力,结尾部分加强情感表达和行动倡议,以适应媒体评论场景。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整内容。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号