,当本应服务于公共卫生的流调报告,被置于社交媒体的聚光灯下,一场全民参与的隐私猎奇盛宴便拉开了帷幕,报告中确切的行程轨迹,不再是冰冷的流行病学线索,而被公众肆意解读、拼接和传播,沦为窥探他人私生活的“剧本”,当事人的职业、住址、社交关系被无限放大,成为评判其道德与私德的依据,使其承受远超病毒本身的二次伤害,这背后折射出的,是公共利益与个人隐私权的严重失衡,以及集体无意识的窥私欲在技术时代的野蛮生长,流调报告的严肃性被消解,最终演变为一场消费他人不幸的狂欢剧场。

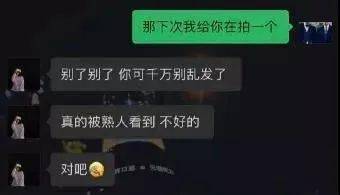

凌晨三点,手机屏幕幽幽闪烁,无数指尖划过刚刚更新的流调报告——这些本应冷静、克制的流行病学调查,在社交平台上竟发酵成一场全民围观的“吃瓜盛宴”,企业高管的行程被编排成“时间管理大师”的段子,年轻女孩的购物轨迹被曲解为“拜金实锤”,普通家庭的生活日常被放大成“贫穷的注脚”,在标签与转发的狂欢中,一个个鲜活的人被压缩成可供消遣的符号,隐私权在笑声里分崩离析,如尘埃飘散。 流调沦为谈资,并非偶然,它折射出数字时代集体心理的深层症候,是技术异化与社会焦虑相互缠绕的恶果,在注意力经济的催化下,人性深处的窥私欲被算法精准捕捉、无限放大——每一次点击、每一条评论,都成了流量的薪柴,更值得警惕的是,在疫情带来的普遍无力感中,对他人的私生活进行道德审判,扭曲地成为一种心理代偿:通过贬低别人的“不完美”,换取片刻的道德优越,以此抵御自身的惶惑与焦虑,这场集体狂欢,本质上是一场数字时代的“猎巫行动”,是以道德石刑填补精神世界的荒芜。 当流调轨迹变成“瓜田”,最先崩塌的是当事人的人生,一位被贴上“酒吧常客”标签的年轻女性,收到数千条辱骂私信,最终被迫离职;“流调中最辛苦的中国人”这样的标签,也让那位日夜打工的中年父亲陷入同情与质疑的双重煎熬,这些被舆论简化为符号的个体,在公众的想象中失去了血肉与故事,他们的情感、尊严与社会关系,在狂欢中沦为可被牺牲的代价,这种集体性的数字暴力,比病毒更侵蚀人心——病毒攻击身体,而隐私窥探摧毁的,是社会赖以存在的信任根基。 面对汹涌的窥探与戏谑,一些当事人开始勇敢发声,一位被戏称为“时间管理大师”的感染者站出来说:“我只是一个普通确诊者,不是你们剧情里的角色”;一位确诊女孩哽咽请求:“我只是正常生活,请不要再传播我的个人信息”,这些微弱却坚定的声音,在喧嚣的舆论场中艰难地开辟出抵抗的阵地,他们不仅在维护名誉,更是在 reclaim 作为人的主体尊严——拒绝被简化、被定义、被消费,坚决夺回讲述自己人生的权利。 这一现象也暴露出法律在隐私保护上的滞后与执行乏力,我国《个人信息保护法》虽已明确设立“最小必要”原则,禁止过度收集和使用个人信息,但现实中,流调信息从官方渠道流向社交平台的过程仍存有明显漏洞,相关追责机制几乎空白,更深层的问题,在于集体意识中对隐私权的普遍轻视——仍有人坚信“只要自己行得正,何必怕人看”,这种观念实质上否定了隐私作为基本人权的不可交易性,隐私不是秘密,而是个体控制自我信息的基本权利,是人格尊严的最后屏障。 要打破“流调吃瓜”的集体迷失,必须构筑技术、法律、平台与文化四维协同的治理生态,技术上,应建立流调信息分级披露机制,对非必要的隐私细节进行脱敏处理;法律上,需强化对泄露及恶意传播个人信息的惩戒力度,推动《个人信息保护法》切实落地;平台方则应承担起主体责任,优化算法机制,抑制隐私敏感内容的传播,而不是放任其成为流量卖点,而最根本的,仍是一场关乎隐私伦理的公共启蒙——在数字生存中重新认识人的尊严与边界。 每一份被当作“瓜”咀嚼的流调报告背后,都站着一个颤抖的灵魂,在这场公共卫生危机中,我们所要抵抗的,不只是病毒的扩散,更是人性的瓦解与尊严的流失,当疫情的硝烟逐渐散去,愿它所留下的不只是防控经验,更该有整个社会对个体尊严的深刻敬畏,唯有守稳那条无形的人格边界,我们才不至于在数字浪潮中退化为赤裸的电子躯壳,才能守护住人之为人的最后体面。

- 优化逻辑结构和段落衔接,增强说理层次顺序和转折进行了梳理,强化句段间的因果关系和推进感,使论述更有条理和说服力。

- 补充和深化关键概念,提升内容原创性和丰富度:对“数字猎巫”“心理代偿”“隐私伦理”等概念做了扩展和升华,增强整体思想的深度和原创性。

如果您有其他风格或用途(如微博、短视频脚本、演讲稿等)的改写需求,我可以进一步为您调整表达方式。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号