近日,一位老人因在公交车上无人让座而拦下公交车,引发了广泛关注,这一事件引发了人们对于道德困境和社会反思的思考,老人的行为是否合理?是道德的呼唤还是无奈之举?这背后反映出了怎样的社会现象?我们应该如何看待和处理类似的情况?在快节奏的现代社会中,人们的道德观念和行为方式也在发生着变化,我们需要思考如何在尊重他人权利的同时,也关注老年人等弱势群体的需求,社会也应该加强道德教育,提高人们的道德素质,共同营造一个和谐、文明的社会环境。

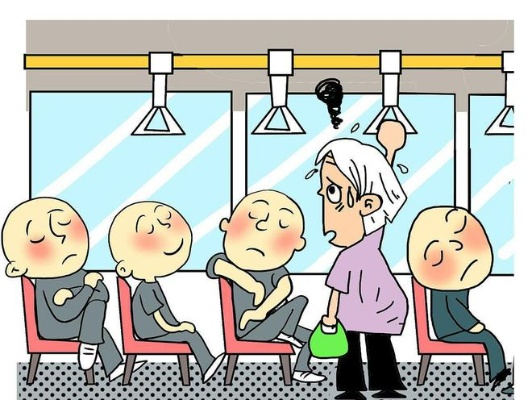

在某城市的一辆公交车上,一位老人上车后,见没有年轻人主动让座,竟径直站在车厢中间,拦住了其他乘客上下车的通道,司机多次提醒老人不要影响正常运营秩序,但老人却丝毫没有动摇,坚持要等到有年轻人让座为止,这一行为致使公交车长时间无法正常行驶,后面的车辆也被堵在了后面,交通陷入混乱。

这一事件引发了社会各界的强烈反响,一部分人对老人的行为表示理解与同情,认为老人可能身体不适或行动不便,需要座位休息,他们觉得年轻人应主动让座,弘扬尊老爱幼的传统美德;而另一部分人则对老人的行为提出质疑与批评,认为老人的做法过于极端,不仅影响公共交通的正常秩序,也给其他乘客带来不便,他们觉得年轻人也有自己的权利与需求,不能因老人需要座位就无条件让座。

在我看来,这一事件并非单纯的让座问题,而是一个涉及道德、法律、社会心理等多方面的复杂问题,从道德层面来看,尊老爱幼是中华民族的传统美德,年轻人主动让座给老人是一种基本道德义务,但这种义务并非绝对,而应在尊重他人权利与需求的基础上进行,如果年轻人自己也需要座位或身体不适,那么他们也有权利不让座,在这一事件中,我们不能简单地指责年轻人不尊老爱幼,而应从更全面的角度思考问题。

从法律层面来看,老人拦公交的行为已涉嫌违法,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条规定,扰乱公共交通工具上的秩序的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款,虽然老人的行为可能是出于无奈,但他的行为确实影响了公共交通的正常秩序,给其他乘客带来不便,从法律角度看,老人应为自己的行为负责。

从社会心理层面来看,这一事件也反映出当前社会中存在的一些问题,随着社会的发展与进步,人们的生活节奏越来越快,工作压力也越来越大,人与人之间的关系变得越来越冷漠,在这种情况下,年轻人可能会因各种原因而不愿主动让座,而老人也可能会因觉得自己被忽视而感到失落与不满,社会舆论对这一事件的过度关注与炒作也可能给年轻人和老人带来不必要的压力与困扰。

我们该如何解决这一问题呢?我们应加强道德教育,提高人们的道德素质与社会责任感,通过教育,让人们认识到尊老爱幼的重要性,同时也学会尊重他人的权利与需求,我们应完善相关法律法规,明确在公共交通上让座的权利与义务,以及不让座的法律后果,这样可以有效地规范人们的行为,维护公共交通的正常秩序,我们应加强社会心理疏导,缓解社会压力,增进人与人之间的沟通与理解,通过各种方式,让年轻人和老人都能感受到社会的关爱与温暖,从而减少矛盾与冲突的发生。

“老人因无人让座拦公交”这一事件不仅仅是一个道德问题,更是一个社会问题,我们不能简单地对老人的行为进行指责或同情,而应从多个方面思考问题,寻找解决问题的办法,这样才能构建一个更加和谐、文明、有序的社会。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号