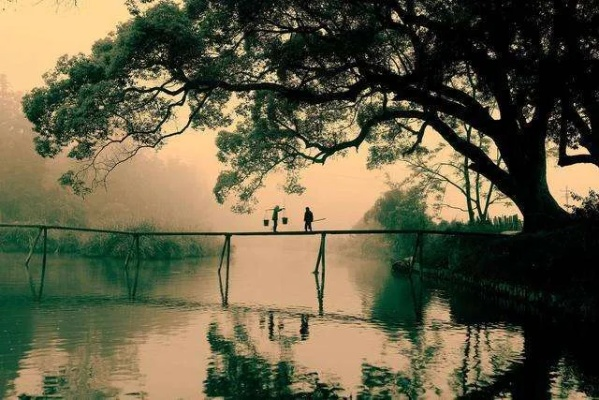

** ,在纷繁喧嚣的现代社会中,"平彻之境"象征着一种精神的澄明与内心的安宁,人们被信息洪流与快节奏生活裹挟,常陷入焦虑与浮躁,而追求"平彻"则是对纯粹、宁静的回归,它并非逃避现实,而是通过自我觉察、简化欲望与深度思考,在混沌中建立秩序,重新连接内在的真实需求,无论是东方的禅意美学,还是西方的极简哲学,皆指向这一境界——以清醒的觉知过滤杂音,以从容的态度面对无常,抵达"平彻"需实践的勇气,如冥想、阅读或亲近自然,最终在喧嚣中开辟一方精神净土,获得超越物质的生命力与自由。

在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,人们的心灵如同被无数碎片割裂的湖面,再也映照不出完整的月光。"平彻"二字,恰如一剂良方,指向一种被现代人遗忘已久的精神状态——那是心灵经过岁月沉淀后的澄明,是思想穿越认知迷雾后的通透,是生命历经千锤百炼后的从容,平彻不仅是一种可遇不可求的心灵状态,更是一种需要刻意培养的认知能力,一种在纷繁世界中守护内心清明的珍贵品质。

思想的平彻首先体现为一种认知的明晰性,法国哲学家笛卡尔在《方法论》中提出的"我思故我在",正是通过彻底的怀疑与极致的理性思考,才抵达了那个不容置疑的认知基点,无独有偶,中国古代思想家王阳明在龙场悟道时,也是通过日复一日的"格物致知"与深度冥想,最终实现了对"心即理"的顿悟,东西方智慧在此奇妙地交汇——唯有当思想如秋水般澄澈,真理的光芒才能毫无阻碍地穿透心灵的迷雾,在这个观点泛滥却真知稀缺的时代,培养平彻的思考能力,意味着要建立认知的"过滤系统",学会区分信息与智慧、真知与偏见,在众声喧哗中守护独立思考的精神领地。

情感的平彻则表现为一种心灵的纯净度,陶渊明"采菊东篱下,悠然见南山"的闲适,苏轼"回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴"的豁达,都是情感经过岁月沉淀后达到的至高境界,现代积极心理学研究发现,情绪调节能力卓越的个体往往具有更强的心理韧性,他们能够像山涧清泉一样,让情绪自然流动而不滞留浊物,法国作家圣埃克苏佩里在《小王子》中的箴言:"真正重要的东西,用眼睛是看不见的,只有用心才能看清。"道出了情感平彻的真谛——这是一种超越表象的洞察力,让我们在爱恨交织的人际迷宫中保持清醒,在得失无常的生命旅程中维持平衡。

生命的平彻最终指向一种存在的整体性,德国哲学家海德格尔提出"诗意地栖居"的理念,批判现代人陷入了"存在的沉沦",而回归本真状态需要重建与存在的深度连接,这种哲学思考与中国传统文化中的"天人合一"思想遥相呼应,都强调通过持续的精神修炼达到与宇宙共振的生命状态,日本作家村上春树在《挪威的森林》中细腻描绘的主人公渡边的精神之旅,正是现代人寻求生命平彻的生动写照——通过孤独的行走与思考,逐渐拼凑起被现代生活击碎的自我镜像,当一个人的认知、情感、行动形成内在和谐,当他的日常生活与精神追求达成有机统一,那种难以言传却真实可感的平彻体验便会自然涌现。

在这个充斥着算法推荐的信息茧房、功利导向的人际关系、碎片化的时间管理的时代,平彻成为了一种日益稀缺的精神资源,它要求我们在快节奏中学会暂停,在浅阅读时保持深思考;它促使我们在社交狂欢中守护孤独,在情感宣泄时保持觉知;它引导我们在专业分工中寻求整合,在角色转换时保持本真,也许我们无法完全逃离现代生活的复杂网络,但可以通过培养平彻的生活哲学,在心灵深处开垦一方净土,让真正的自我在那里生根发芽,唯有如此,我们才能在信息洪流中保持清醒判断,在价值多元中坚守核心信念,最终抵达那个明澈见底、圆融自在的平彻之境。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号