2023年,超强台风"玛利亚"以巅峰强度袭击东亚沿海,其中心风速达65米/秒、最大瞬时风力突破17级,成为当年西北太平洋最强热带气旋,这场自然浩劫导致菲律宾吕宋岛基础设施瘫痪,中国闽浙沿海出现风暴潮与特大暴雨,引发大面积洪涝与山体滑坡,灾害造成至少47人遇难,经济损失超20亿美元,在应对过程中,多国气象部门通过卫星云图与数值预报实现72小时精准路径预测,中国启动最高级应急响应转移群众138万人次,展现出科技减灾的显著进步,但灾后重建也暴露出沿海城市排水系统老化、部分居民防灾意识薄弱等问题,凸显气候适应型基础设施建设的紧迫性,这场灾难再次印证了"防御型减灾"向"韧性防灾"转变的必要性,提示人类在极端天气频发时代必须平衡生态保护与防灾能力提升。

2018年7月,西北太平洋上孕育了一场令人闻风丧胆的自然灾害——超强台风"玛利亚",这场台风以巅峰强度横扫东亚多地,给中国、日本和菲律宾等国带来了严重的破坏。"玛利亚"不仅是当年全球最强的热带气旋之一,更以其迅猛的增强速度和巨大的破坏力,成为气象学界和防灾减灾领域的重要研究案例,本文将探讨"玛利亚"台风的形成与发展、其造成的灾害影响,以及人类社会在应对极端天气事件中的经验与反思。

"玛利亚"台风的形成与路径

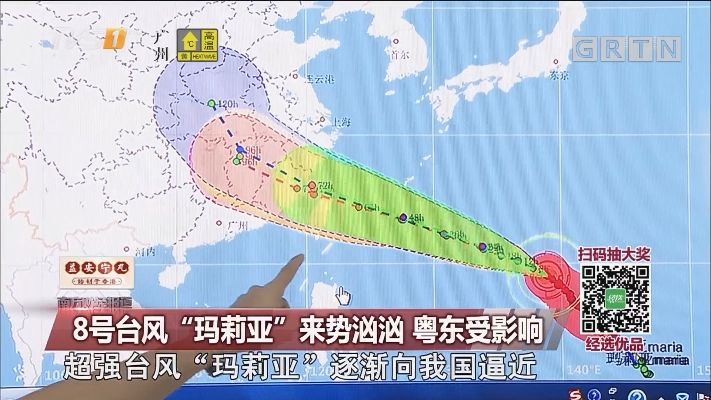

"玛利亚"台风起源于2018年7月3日,在关岛东南方的热带洋面上生成,得益于西北太平洋温暖的海水(海表温度超过30℃)、微弱的垂直风切变以及良好的高空辐散条件,"玛利亚"在短短48小时内从热带低压迅速增强为超强台风,7月8日,其中心附近最大持续风速达到每小时215公里(相当于17级风),气压低至915百帕,成为当年全球最强的台风之一。

"玛利亚"的移动路径受到副热带高压的引导,先向西北方向行进,随后转向偏北方向,先后影响了菲律宾吕宋岛东北部、中国台湾省和福建省,以及日本冲绳地区,尽管在登陆前强度有所减弱,但其带来的狂风、暴雨和风暴潮仍对途经地区造成了严重冲击。

灾害影响:生命与经济的双重打击

中国台湾与福建的灾情

"玛利亚"台风于7月11日凌晨登陆台湾宜兰,随后穿过台湾海峡,在福建连江沿海二次登陆,台湾多地出现12级以上强风,宜兰山区累计降雨量超过600毫米,引发山体滑坡和泥石流,福建沿海则遭遇风暴潮袭击,部分低洼地区被海水倒灌,数万居民被迫转移,据统计,台风共造成中国大陆7人死亡,经济损失超过50亿元人民币。

日本冲绳的挑战

虽然"玛利亚"未直接登陆日本本土,但其外围环流仍给冲绳群岛带来狂风暴雨,那霸机场一度关闭,数百架航班取消,强风导致电线杆倒塌,约2万户家庭断电,日本气象厅提前发布预警,但部分地区仍因基础设施老化而遭受损失。

菲律宾的间接影响

尽管台风中心未经过菲律宾,但其外围雨带仍给吕宋岛北部带来强降雨,引发局部洪涝灾害,至少3人因山体滑坡遇难,数千公顷农田被淹,农业损失严重。

防灾减灾的成效与不足

面对"玛利亚"台风的威胁,受影响国家和地区采取了积极的应对措施:

- 中国:中央气象台提前72小时发布台风红色预警,福建和浙江两省紧急转移沿海居民30余万人,学校停课、航班停运,有效减少了人员伤亡。

- 日本:冲绳地方政府通过手机警报系统向民众推送避险信息,并开放避难所供民众使用。

- 台湾地区:加强水库调度和山区巡查,避免更大规模的次生灾害。

灾害应对中也暴露出一些问题:

- 基础设施脆弱性:部分沿海地区的堤防和排水系统无法抵御极端风暴潮,导致内涝严重。

- 公众防灾意识不足:少数居民忽视撤离指令,冒险滞留危险区域,增加了救援难度。

- 跨区域协调待加强:台风路径涉及多国,但灾害信息共享和联合预警机制仍有提升空间。

"玛利亚"台风的启示:如何应对未来气候挑战

随着全球变暖加剧,类似"玛利亚"的极端天气事件可能更加频繁,为提升应对能力,需从以下方面着手:

- 强化预警技术:利用人工智能和卫星遥感提高台风预测精度,延长预警时间。

- 完善基础设施:建设抗风防洪的城市排水系统,加固沿海防护工程。

- 推动国际合作:建立亚太台风防灾联盟,共享数据和救援资源。

- 普及防灾教育:通过社区演练和媒体宣传,提升公众自救互救能力。

"玛利亚"台风的肆虐再次提醒人类:在自然力量面前,我们仍是渺小的,但通过科学规划、国际合作和全民参与,我们可以将灾害损失降至最低,每一次灾难都是一次学习的机会,唯有从中汲取经验,才能在未来更从容地面对自然的考验。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号